吴为,仙居高迁人,现任中国工业摄影协会西安代表处主任、中国工业摄影协会副秘书长、西安高新摄影家协会副主席,美丽中国行网艺术总监兼陕西站总编。其摄影作品在国内外获奖、展出和收藏。

高迁是吴为的故乡,也是他心灵的归处,十几年的摄影生涯,他用镜头记录下了诸多家乡风土人情。以微薄之力,贡献给这片他热爱的土地,让更多的人了解高迁,了解仙居,了解这里的文化和故事。

仙居电视台主持人万芝伶:

各位观众好!我是仙居电视台主持人万芝伶,很高兴和大家见面。今天的节目是要介绍一位浙江仙居高迁籍的摄影师吴为。他几十年以他的执着的精神,拍摄记录故乡。今天我们就来听听他的故事。

主持人:吴老师首先简单的介绍一下您的工作经历?

吴为:说到工作经历不由得感谢咱们国家的政策,我们这批人是吃了国家知识发展的红利。在20 世纪 80 年代初期,城市的街头巷尾涌动着复杂的就业浪潮。回乡的上山下乡知识青年与待业青年们,共同面临着就业的巨大压力。我也未能幸免。那时,考上大学,获得一份稳定工作,成了我的唯一出路和终极目标。

1980年,父亲为了我的工作而选择内退,希望我顶替岗位。但家中三姐已待业两年,又不愿去大集体工作,我毅然将机会让给了姐姐,我则一心扑在考学上。补习班撤销后,只能选择自学模式,每日往返省图书馆借书,参加临时补习班。第二年,我以超出高考分数线6分的成绩,被太原机械学院录取。大学毕业后,为照顾身体欠佳的父亲,果断回到到西安,进入一家国防工业大型国有企业。从靶场的炮弹搬运工,到车间技术组的骨干,再到评上工程师,成为厂级先进青年工作者,在企业中稳步前行。后来,被推荐到上级主管部门从事质量管理等多项工作,又在政府部门改革之际,选择前往新的工作岗位,参与企业建设、市政配套等繁杂工作。

回望这一路走来,从高考独木桥到退休生活,我常常在想:我们这代人和现在的年轻人,看似生活在完全不同的时代,可在人生路上,原来有着那么多相似的坚持与热爱。就像现在的年轻人为了项目进度熬夜加班,为了方案反复修改,那种对工作的执着,和我们当年一模一样。我们都在平凡的岗位上,用自己的努力证明价值,用汗水浇灌理想。

主持人:当初您是如何跟摄影结缘的?

吴为:说起与摄影的结缘,那得追溯到初中时期。从小我们家墙壁上就挂着一个相框,我父母经常谈论照片,讲述着过去的故事,自那时起,我便对照片有了概念,在心中种下了好奇的种子。

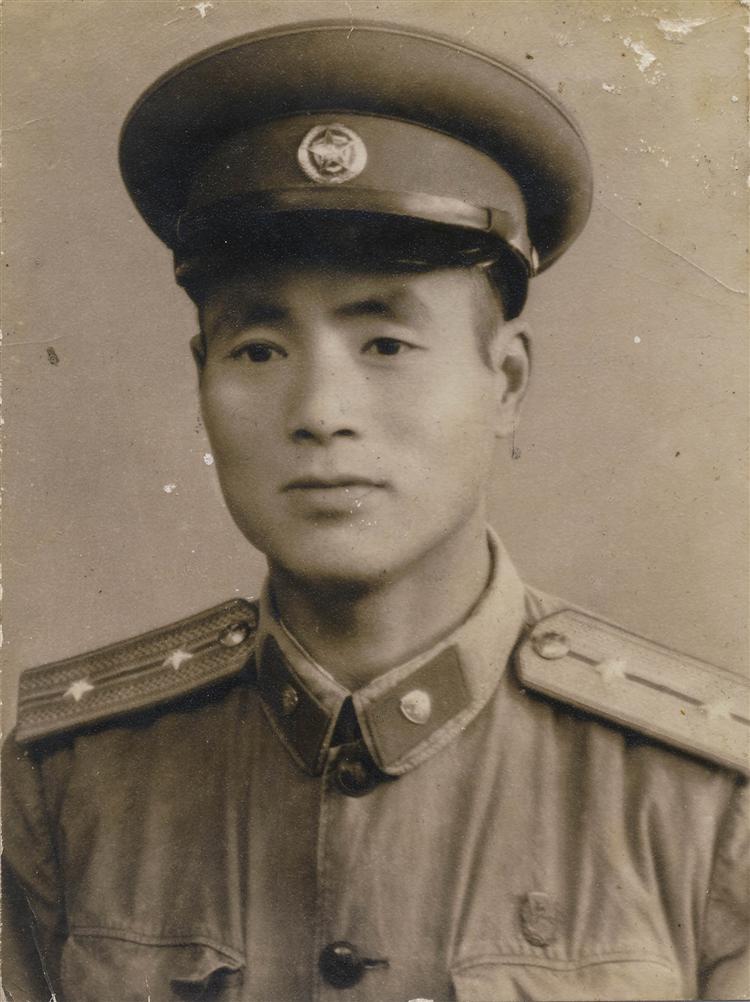

父亲1950年参加中国人民解放军 1951/摄

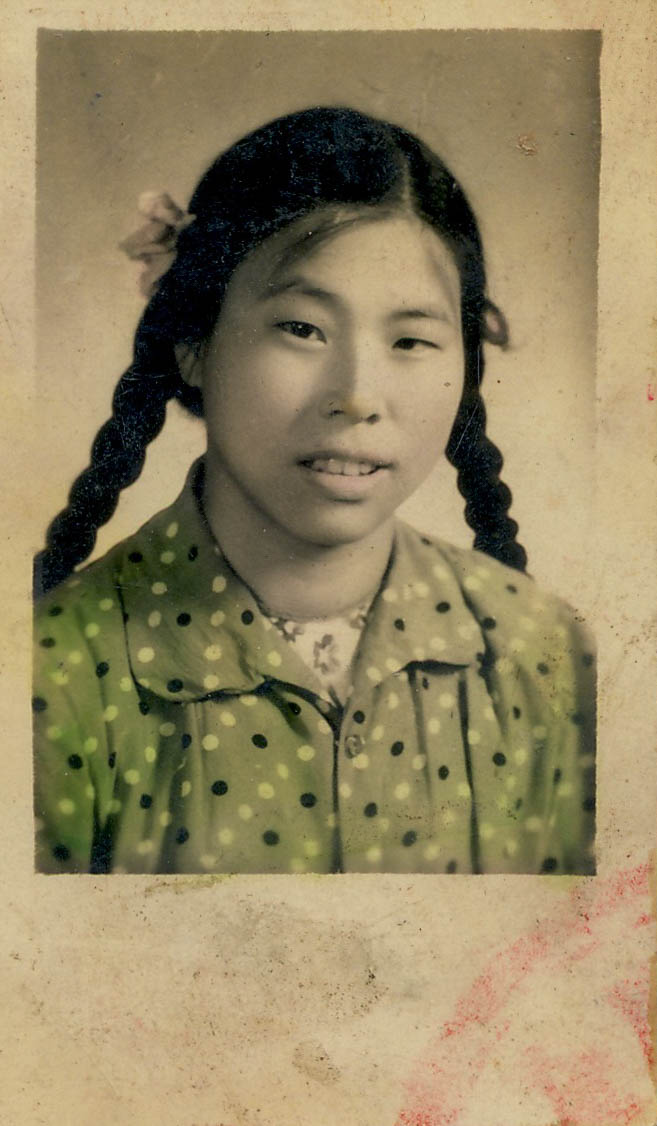

父亲出差兰州给母亲买了一件花外套。 1958年/摄

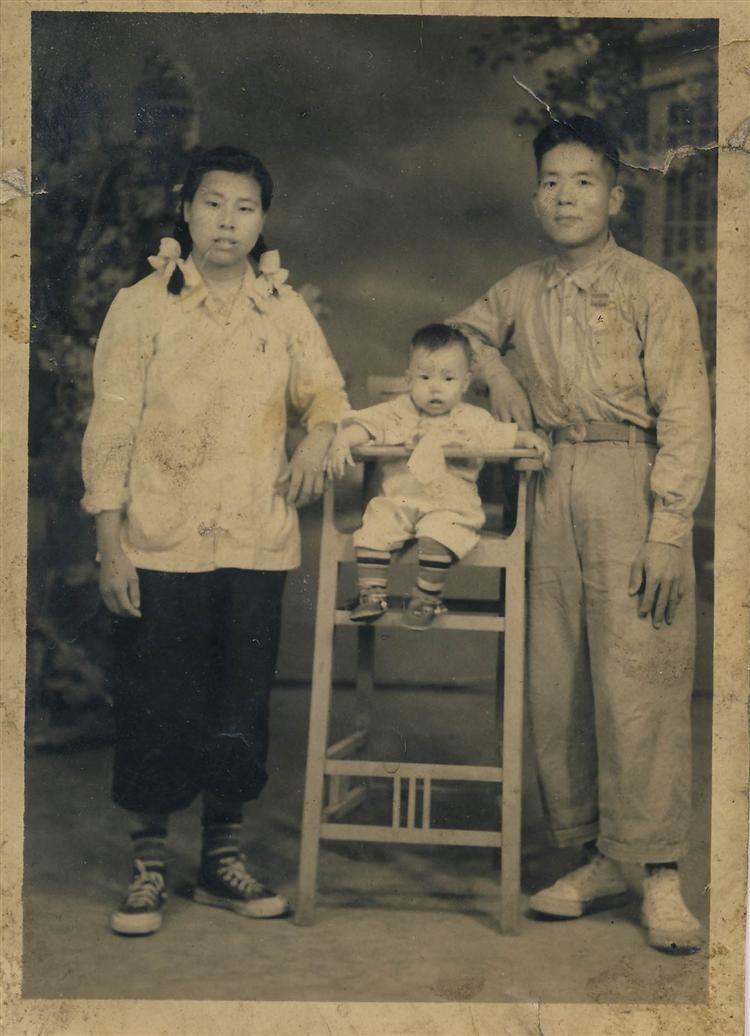

母亲与十个月的大姐从仙居高迁与转业到西安的父亲团聚。 1955年/摄

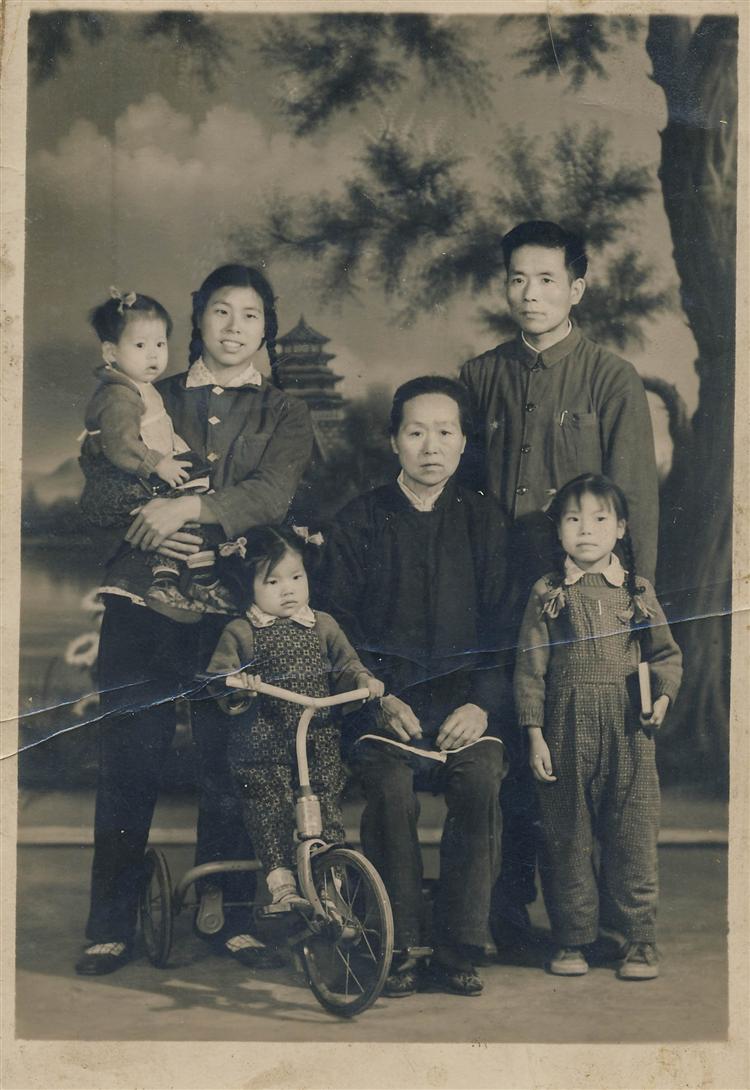

1957年爷爷在老家去世后,1958年奶奶去西安。 1959年/摄

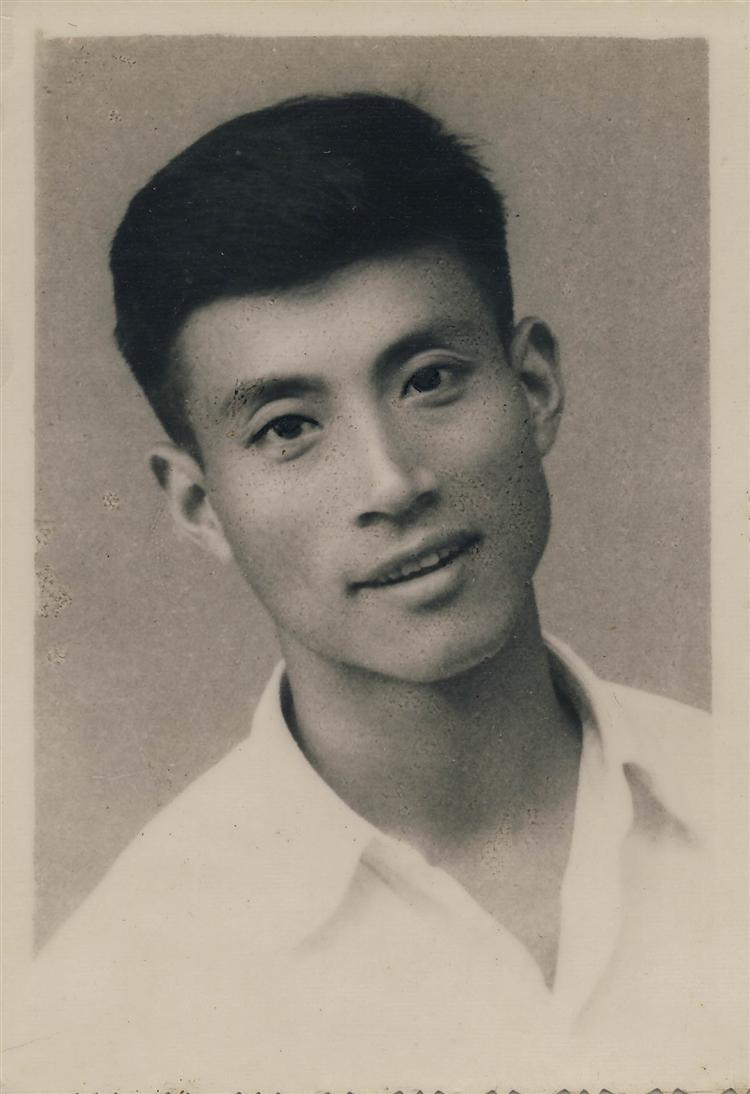

我的叔叔,1950年爷爷、奶奶将二个儿子送往前线。 1950年/摄

民国时期的的二舅,2020年去世,终年97岁。 1947年/摄

初中时,有一次和同学们出去玩,借了老乡家的相机,那是我人生中第一次真正触摸到照相机,那种新奇与兴奋至今难忘。从那以后,我对摄影的兴趣愈发浓厚。高中期间,我买了很多摄影基础知识的书籍,如饥似渴地汲取着其中的养分。姐夫也是个摄影爱好者,他经常拿着相机为大家拍照,我跟在他身边,学如何取景、如何对焦,一来二去,竟也掌握了拍照和洗印相片的门道。那时候,七十年代中期,大家用的多是国产的凤凰135胶片黑白相机和华山牌相机,虽然设备比不上现在的先进,但每一次按下快门,都满是对生活瞬间定格的期待。

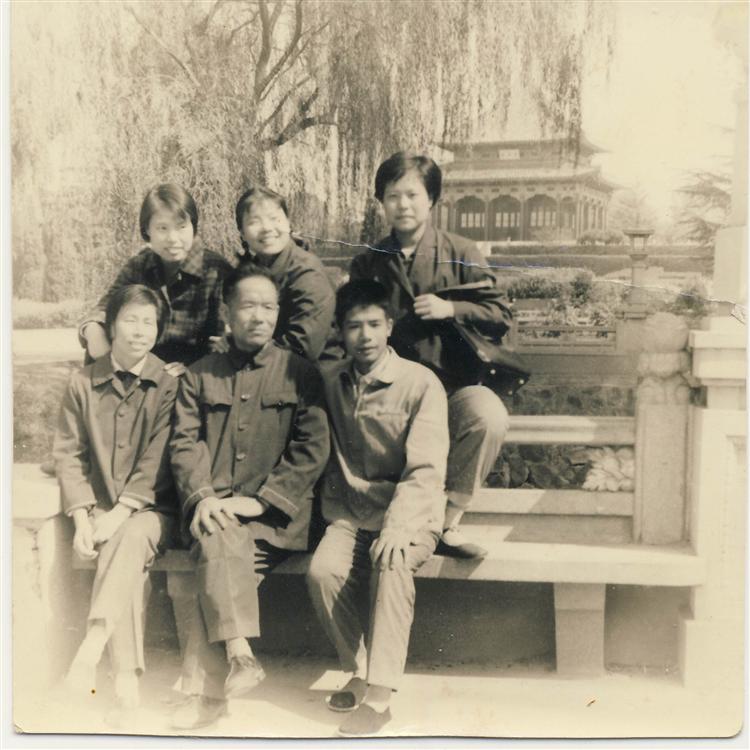

姐夫在兴庆公园给家里人拍照。 1978年/摄

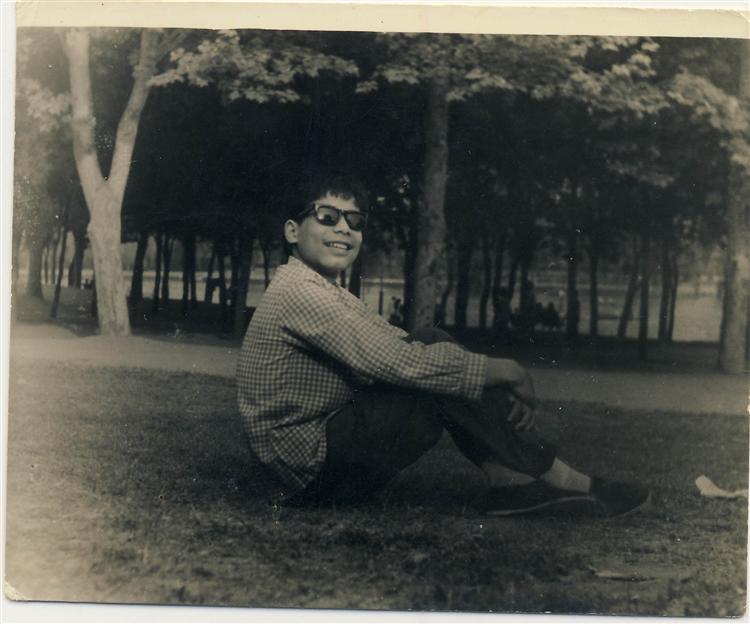

16岁的我。 1978年/摄

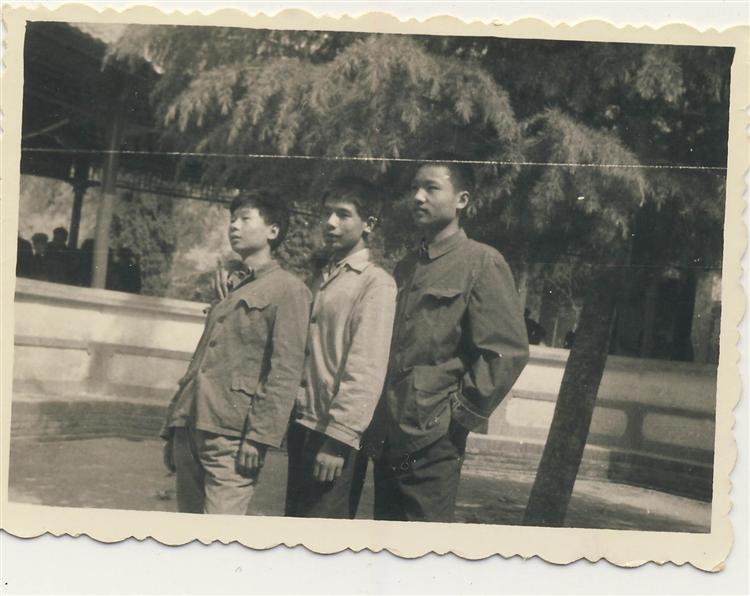

借来一部华山牌相机与同学在华清池合影。 1977年/摄

1983年,攒钱终于买了一台日本柯尼卡傻瓜胶片相机,它操作简便,让我拍照的频率瞬间提高。上大学时,我成了同学们的“专属摄影师”,为这群少男少女们记录下属于特有的青春岁月;1986年起,彩色照片逐渐流行,我开始试着为同学拍结婚照,那些喜庆的画面、幸福的笑脸,都被我一一收录。1987年,我结婚后,因工作经常出差,或是趁着假期旅游,相机更是成了我的随身必备,每到一处,我都用它拍下旅游纪念照,孩子出生后,便为孩子记录成长的点滴。

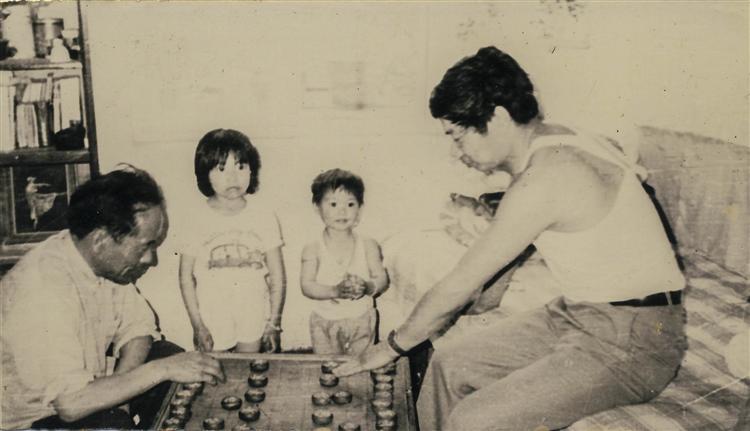

给喜欢下棋的父亲和姐夫拍照。 1983年/摄

2000年之后,数码傻瓜相机走进了我的生活,操作越发便捷,我依旧热衷于拍摄风光,留存旅途的美好。直到2006年,我购入一台佳能数码单反相机,这仿佛为我打开了一扇全新的创作大门,我开始真正深入钻研摄影,从最初简单的人像、家庭照拍摄,逐步拓展到风光摄影、人文摄影,一步步走来,摄影于我,早已不只是爱好,而是融入生命的热爱。

主持人:您觉得摄影最独特的魅力是什么?

吴为:在快节奏的当代生活里,摄影于我而言,绝非谋生的职业,而是一方纯粹的心灵乐土,是我坚守数十年的炽热爱好。

摄影,就像一位神奇的时光魔法师,有着摄人心魄的魅力。它能将历史的宏大叙事,切割成一帧帧微观的记忆切片,妥帖收藏。每当翻看那些老照片,往昔的人和事便如潮水般涌上心头,生活的脉络在追忆中愈发清晰,回忆的温度也在心底悄然升腾。

身处这个个性张扬、情绪多元的时代,摄影更是成为了我们表达自我的绝佳出口。它让我们得以将内心深处那些细腻复杂的情绪,那些独一无二的个性主张,毫无保留地倾注于镜头之中。每一张照片,都是我们与世界对话的独特语言。

同时,摄影还是一座坚固的桥梁,紧密连接起个人与广袤世界。透过相机的取景框,我不再是生活的旁观者,而是与世间的人和事紧密相连的参与者。就拿我拍摄的《我的乡村我的年》来说,因为摄影,我有机会走进乡村,与那里的人们相遇、相识。我们在镜头前分享故事、传递情感,而这些珍贵的经历,又引领我走进了这个演播厅,与大家分享摄影带来的触动与美好。

这,便是摄影独一无二的魅力。它让我们在记录与被记录中,感受生活的温度,探寻自我的价值,拥抱这个丰富多彩的美好世界。

主持人:当时怎么想到要回到家乡发展呢?

吴为:四个字:情系故里。

小时候我曾经在老家成长过一段时间,老家的院子里,有我追逐嬉戏的身影;老街上,看狗儿们打架;溪头,父亲教会我游泳捉鱼,夏天,树林里的萤火虫等等都是我记忆中最深刻的画面。

1988年,我踏上了回老家的路途,只为接母亲一同前往西安生活。未曾想,此去便是长达24年的光阴,这期间,生活忙忙碌碌,老家渐渐成了心底一个遥远而模糊的概念。

2012年我的女儿大学本科毕业,站在人生新起点的她,朝气蓬勃、满怀憧憬。因为女儿从来没有回老家过,我想带她回去一趟看看这片承载着我无数回忆的地方。去感受一下老家的历史,体验下老家的风土人情,并且记住这个祖辈生活过得地方。不然怕以后她没有时间和机会去了。利用国庆节放假的时间,我们回去了一趟。

当看到祖辈的老宅在岁月侵蚀下沧桑破败,墙体泥灰剥落,屋瓦残缺,门窗紧闭,荒芜死寂,我眼眶湿润,儿时与家人的温馨场景涌上心头,心痛不已。自那以后,思乡之情如烈火,我差不多每隔一两年就回乡,看看祖屋,走走乡间小道,闻闻故乡气息。后来家乡被规划为旅游度假村,我既为家乡发展机遇欣喜,又因祖屋可能被征用心如被巨石压着,不舍怅惘。我有一种将回不去的感觉,那是一种非常失落的感觉。

从2019年起,回乡成了习惯,对故土的眷恋愈发深沉。我暗暗下决心下决心要将自己的祖屋修缮好。退休后也正好赶上国家振兴乡村建设的好政策,果断将户口迁回了老家,修缮了祖屋,扎根这片土地。如今,我只想让更多人知道,在仙居高迁,有这样一处承载着岁月与深情的地方。为家乡做一点自己力所能及的贡献。

主持人:在您记录的众多记录家乡的作品当中,哪一张让您最难忘?能和我们分享一下当时的心境吗?

吴为:2024年6月2日平凡的一天,但于我而言,这一天却被赋予了非凡的意义。吴为(高迁)工作室在这一天正式挂牌成立,与此同时,我的《故乡》个人摄影展也盛大拉开帷幕,其中最让我难忘的照片有两张:

第一张:观音拜佛

工作室正门口,便是神仙居的标志性景观“观音拜佛”。它矗立在门口,顶天立地,仿若一位坚毅的守护者。初看时,磅礴的山水、奇幻的云雾,构成了一幅绝美的自然风光图,让人不禁沉醉于大自然的鬼斧神工。心灵也在这纯粹的自然之美中得到了片刻的宁静与洗礼。

然而,你细细品味,便能发觉其中深藏的人文韵味与隐喻意义。它不仅仅是一幅简单的自然风光摄影,更恰似家乡百姓精神的生动具象化。——在家乡一代又一代的百姓秉持着正直的品性,无论面对怎样的艰难险阻,都能如大山般屹立不倒,坚守着内心的那份正义与善良;拥有顽强的意志,哪怕荆棘满途,也能像祖辈们一样,赤足趟过困境,怀揣着顶天立地的志向,坚守这片土地。我对这幅作品的喜爱,也正是源于它与家乡精神内核的完美契合。它就像一把钥匙,打开了我内心深处对家乡无尽情感的大门。

《顶天立地》 2023年/摄

如今,神仙居已荣膺国家5A级景区的桂冠,在我们当地人的口中,它还有一个亲切质朴的名字,饱含着岁月温情的名字——西庵寺。这片钟灵毓秀之地,有三分之一的区域与我们祖祖辈辈生活的高迁村紧密相连。看起来是一幅风光作品,它其实具有着一幅人文的具有隐喻性的作品。它蕴含着浓厚的人文气息,承载着家乡的历史变迁、风土人情以及一代又一代家乡人的记忆与情感。

第二张:老人与狗

海明威笔下《老人与海》的壮阔,展现了人类与自然的坚韧博弈。而我的摄影作品《老人与狗》,则用细腻的镜头语言,记录下另一重温暖的生命图景。画面中,身着蓑衣的老人眼角满是岁月雕刻的纹路,却在与狗狗的互动间绽放出柔和的笑意;身旁的狗狗毛发蓬松,四爪腾空而起,尾巴扬起幸福的弧度。一静一动间,人与动物的默契在光影中自然流淌,无需言语,便将陪伴的力量诠释得淋漓尽致。

这动人的场景,恰似当代社会独居老人生活的缩影。不管是城里还是农村许多老人独自守着寂静的时光,子女的忙碌、身体的不便,社交圈的收缩让他们的生活略显冷清。但当家中有了宠物相伴,这份跨越物种的羁绊,便在喂食、散步、嬉戏中悄然生长。动物用最纯粹的依赖与忠诚,为独居老人形单影只的生活焕发新的生机。

这样的画面,更展现出人与动物和谐共生的美好生态。在城市化进程加速的当下,我们与自然的距离似乎愈发遥远,但宠物的存在,让人与动物之间最原始的信任与爱得以延续。老人与狗的相互依偎,正是生命与生命彼此照亮的见证,诠释着“虽孤独,却不孤单”的生活哲学,也让我们在匆匆步履中,读懂陪伴的珍贵与生命的温度。

《老人与狗》 2017年/摄

主持人:我看过您诸多的作品,有意境的同时,似乎也在诉说着一个个故事,这也是您当时按下快门键的初衷吧?

吴为:“我们终其一生都在寻找回家的路”。这些年,每次回到家乡,都习惯性地拿起相机,穿梭在熟悉的街巷、用镜头捕捉家乡的点点滴滴。寒来暑往,这一拍就是十多年,积攒下了大量珍贵的影像资料。从老旧的屋舍到崭新的建筑,从泥泞的小道到平坦的柏油路,家乡的每一处变迁都被我悉心记录。那些饱经岁月沧桑的老人,古朴斑驳的老屋,承载着几代人的回忆与乡愁,也都一一入镜,成为我镜头下永不褪色的画面。

我把家乡的每一个人都视为自己的亲人和挚友,带着真诚与热忱同他们交流互动。拍摄时,我尤其偏爱肖像拍摄手法,聚焦于那些饱经岁月沧桑的老人和朴实憨厚的亲人。镜头之下,他们脸上的每一道皱纹、眼中的每一丝神采,仿佛都在静静诉说着各自或艰辛、或喜乐的人生故事。这些影像资料,承载着家乡的记忆与温度,随着时间的推移,必将愈发珍贵,它们如同拼图的碎片,一点点拼凑出高迁村的往昔今朝,为村子留下一部无可替代、饱含深情的史料档案,让后人也能透过这些影像,触摸到先辈们的生活脉络,感受到家乡的独特魅力。

主持人:随着时间的推移,高迁村也发生了很大的变化,但是这些都被您用相机记录了下来,此时此刻您一定也感慨万千吧?

吴为:“所谓故乡,是我们与时间和解的地方。”十几年里,我用镜头积攒下一部厚重的家乡影像档案。从老旧的屋舍到崭新的民居,从蜿蜒的土路到平坦的柏油路,从传统的耕种方式到现代化的农业生产,一帧帧画面如实记录下家乡的点滴变迁,每一次翻看,都不禁让我感慨岁月的沧海桑田、世事的变幻无常。

过去,每次举起相机拍摄家乡时,我都像个行色匆匆的过客,脚步急切,镜头浮光掠影,仅仅捕捉到一些表面的景象,总感觉与这片土地、这些乡亲隔着一层看不见的纱幕。

然而近两年,情况截然不同了。我开始放慢脚步,让自己浮躁的心沉下来,静下来,全身心沉浸在家乡的怀抱中。我穿梭在熟悉又陌生的街巷,与街边的老人唠唠家常,和田间劳作的乡亲搭把手,渐渐熟悉了这里的人和事,也真正融入了这片生于斯长于斯的土地。

主持人:未来还有什么新的拍摄计划呢?

吴为:近几年很喜欢看费孝通先生的《乡土中国》他老人家曾说:“文化是依赖象征体系和个人的记忆而维持着的社会共同经验。这样说来,每个人的‘当前’,不但包括他个人‘过去’的投影,而且是整个民族的‘过去’的投影。”

“我们走得再远,根系永远扎在故乡的土层里。” 展望未来,我决心扎根这片生我养我的土地,做一名忠实的守望者。我将精心规划拍摄蓝图,沿着家乡的河流溯源而上,用镜头捕捉河水的四季流淌、河岸的草木荣枯,探寻河流赋予这片土地的生机与滋养;深入挖掘高迁村尘封的历史文化,从古老的传说、先辈的遗迹到代代相传的技艺,一一解锁那些隐藏在岁月深处的故事。运用影像独特的表现力,将高迁的文化底蕴、家族传承、优良家风鲜活地呈现出来,让世人清晰看到中国传统文化是怎样在这一方小小村落落地生根、开花结果。

与此同时,我也会把镜头对准家乡的亲人和邻里,聚焦那些看似平凡却饱含温情的日常琐事,展现人与事背后,我的家族与这片土地几百年来千丝万缕的联系。从往昔先辈们的拓荒开垦,到今日家族后人的坚守奋进,在时光的长河中溯源而上,找寻那些延续至今的精神脉络,为家乡续写一部生动鲜活的影像编年史。

谢谢你们的邀请,谢谢你们的采访,祝你们:工作顺利、安康喜乐

(整理:秋水)