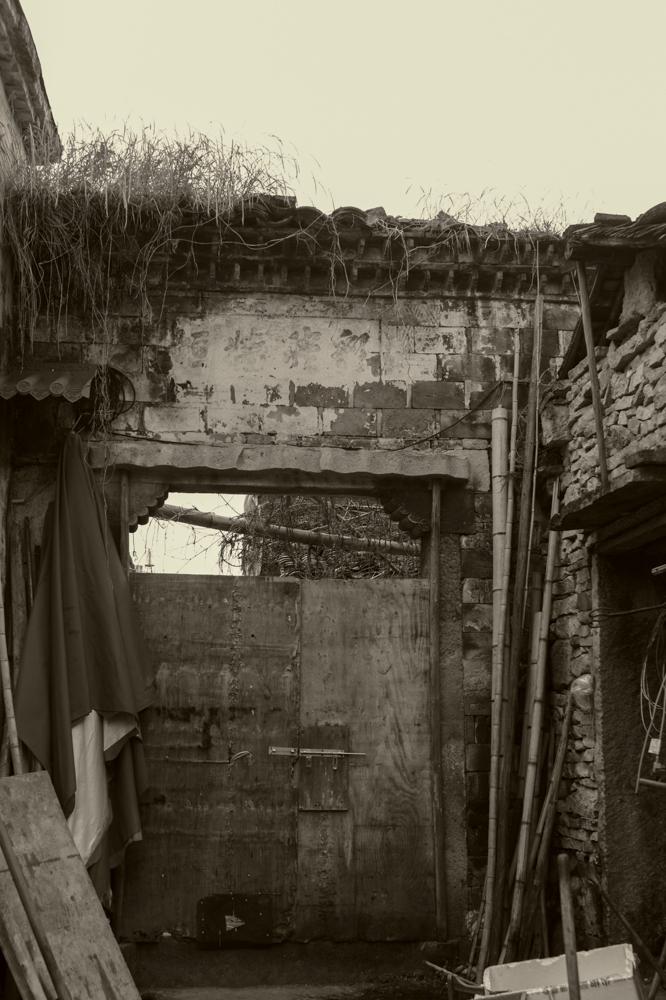

在高迁古村落核心区域,荷花堂西侧的前三份门堂正面临严峻的存续危机。这座由吴氏32世吴熙统于清代嘉庆年间(1801年---不详)建造的一进宅院,曾是家族聚居的重要场所,承载着近两百余年的历史记忆与建筑智慧。如今,门堂建筑已面目全非,破体墙体用红砖补砌,木质构件腐朽蛀蚀,院中堆满闲置杂物,仅有一户原住民留守,其余族裔均已迁至新居。若不及时采取系统性修缮措施,这座见证高迁吴氏家族兴衰的古建筑,或将在风雨侵蚀中彻底坍塌。

事实上,前三份门堂的困境并非个例。据不完全统计,过去二十年间,高迁古村落已有十余处古建筑因年久失修沦为危房,部分历史建筑甚至在自然与人为因素的双重作用下轰然倒塌。尽管高迁古村落早在多年前便被列入中国第一批传统村落名录,承载着“活态文化遗产”的重要价值,但随着农村住房建设规模不断扩张,原住民大量外迁,古建保护陷入“空心化”困局。传统建筑缺乏日常维护,防火、防潮等基础保护措施缺失,使得这些不可再生的文化资源正以惊人的速度消逝。

古村落不仅是凝固的历史,更是地域文化的基因库。若任由高迁古建持续衰败,不仅会造成物质文化遗产的不可逆损失,更意味着传统营造技艺、家族记忆及乡土文明的集体消亡。亟需建立专项保护机制,通过政府资金扶持、社会力量参与、原住民活化利用等多元路径,对现存古建筑开展抢救性修缮,同步推进古村落整体保护规划,让传统建筑在新时代焕发新生机,守住乡村文化的根脉。

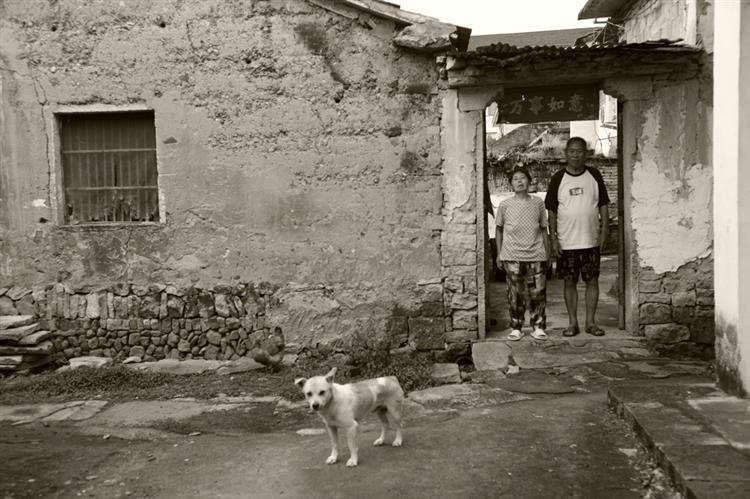

前三份宅院,又名上屋第二份,现住主人吴春花。1949年,吴春花出生于前三份院。彼时,新中国刚刚成立。19岁那年,吴春花步入婚姻殿堂,将人生的另一段篇章续写于这片熟悉的土地。从此,从青丝到白发,整整77年,她未曾离开,他们在后院的自建房屋生活,前三份院一间房做饭用,早已与她的生命紧密交织,成为她生命中不可或缺的一部分。

吴春花的父亲吴永田,曾在这座院落里辛勤操持,为家庭遮风挡雨,奠定了家族生活的根基。而她的丈夫吴法树,1941年出生,27岁时以上门女婿的身份走进前三份院,自此扎根于此。吴法树从仙居车站退休,也与吴春花一同守护着这座承载着岁月记忆的院落。

(整理:吴为)