青瓦白墙曾是高迁古村最动人的轮廓,而几场突如其来的大火,却让这些承载着数百年光阴的古建化作记忆里的灰烬。当残垣与新筑在街巷间交错,那些被火光吞噬的宅院,正以沉默的姿态诉说着文明传承中的痛惜与遗憾。

前宅院:年夜火海中的百年绝响

1965年的大年三十夜,前宅院的二层木楼里,一户人家为烘烤年节的馒头干,将炉具围上干燥的包谷杆。寒夜里骤起的火苗如脱缰野马,顺着木构梁柱与雕花窗棂迅速蔓延,顷刻间将这座数百年的宅院卷入火海。烈焰舔过飞檐翘角的瞬间,木梁断裂的轰鸣与冬风呼啸交织,最终只留下一片焦黑的废墟。

78岁的李玉娥至今记得18岁从官岙嫁入高迁时的景象——彼时的前宅院已在火灾后残破不堪,她只能在原宅门堂处新建的房屋里栖身。六十年过去,老人坐在重建的屋舍前,望着空旷的地基,当年宅院的雕梁画栋早已在火光中化为乌有,只余下岁月刻在她鬓角的霜白,与古村消逝的繁华遥相对望。

路廊下宅院与古戏台:残墙与新生的错位叙事

四十年前的一场大火,让路廊下宅院仅存北面一堵斑驳的墙体,如同一道凝固的伤疤,横亘在新村的房舍之间。与之相伴的西侧老古戏台,也曾在火劫中化为瓦砾,尽管前几年经修缮后供游客参观,但其现代工艺复刻的梁柱与粉饰,终究难掩与原建古拙气韵的隔阂。

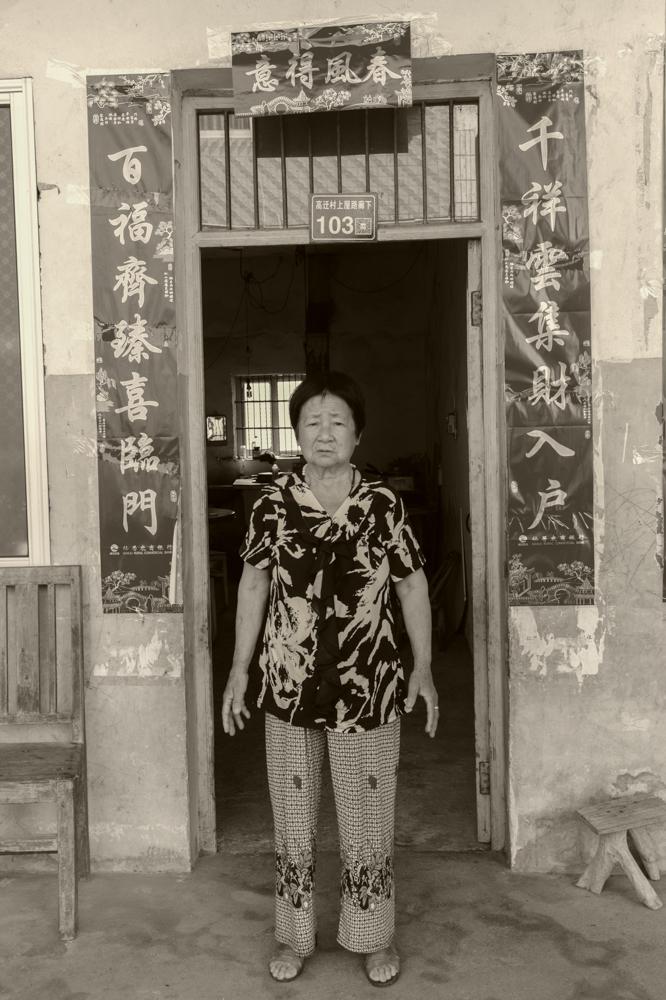

77岁的朱爱兰住在路廊下103号,19岁从里坎头嫁来高迁已58年。她清晰记得1967年10月19日的结婚日,记得在古戏台前看社戏的往昔,更记得大火烧毁宅院时的仓皇。老人曾与丈夫在广东、江西做米面谋生,2023年丈夫吴焕武离世后,她独自守着重建的屋舍,窗外那堵残存的古墙与翻新的戏台,恰如时光叠印的双重影像——一面是消逝的历史肌理,一面是勉力维系的记忆符号。

三百田院与阁门楼:从明代遗构到现代肌理的断裂

1955年,三百田院的一处宅院在火海中崩塌,八十年代初,人们在原址屋前的老街边用土泥墙筑起新房,吴法奎至今仍居住于此。泥土墙面上斑驳的印记,早已模糊了古建昔日的精致纹样,老街的风貌在新旧更迭中逐渐失去原有的韵律。

高迁下屋的阁门楼则更令人扼腕——这座由明代吴氏二十二世吴守烨及其长子、新下屋始祖时正所建的古宅,作为高迁下屋最古老的建筑,在二十多年前的大火中彻底焚毁。如今,原址上两排贴满瓷片的新房拔地而起,钢筋水泥的冰冷质感取代了木构建筑的温润气息,古建的踪影被现代建材彻底覆盖。与之毗邻的塘屋里宅院,仅余斑驳的小门堂与烧毁的后透遗址。

93岁的吴小女老人仍住在灾后重建的宅院内,每一次推开斑驳的木门,都像是在触摸一段被火焰灼伤的历史。

消逝的年轮:古村文明的时代挽歌

从明代到当代,高迁古村的古建曾以木石为笔,在浙东南的土地上书写着宗族繁衍与建筑智慧的诗篇。然而,当大火将榫卯结构的精巧化为焦炭,当年久失修的梁柱在风雨中轰然倒塌,古村的轮廓正被一步步蚕食。那些刻着卷草纹的雀替、绘着忠孝故事的屏风、承载着族人聚会的天井,如今或埋于瓦砾,或化为尘埃,只在老人们的记忆里残存着碎片化的光影。

西侧古戏台的重建虽试图挽留文化记忆,却终究难复往昔神韵——这恰是古村命运的隐喻:现代性的冲击与保护意识的滞后,让传统文明陷入“重建即失真”的困境。当古建的飞檐被平顶取代,当青砖黛瓦沦为瓷片幕墙的背景板,我们失去的不仅是建筑实体,更是历史赋予土地的精神坐标。若任由时光与灾祸继续侵蚀,这片曾闪耀着农耕文明光芒的古村,终将如被大火焚毁的宅院般,在时代更迭中彻底退出历史舞台——这不仅是高迁一地的遗憾,更是整个文明传承中值得警醒的文化悲哀。唯有以记忆为基、以敬畏为梁,方能在现代性的浪潮中,为残存的古建筑起守护的壁垒,让消逝的遗憾不再成为未来的注脚。

(图文/吴为)